※この記事はPRを含みます

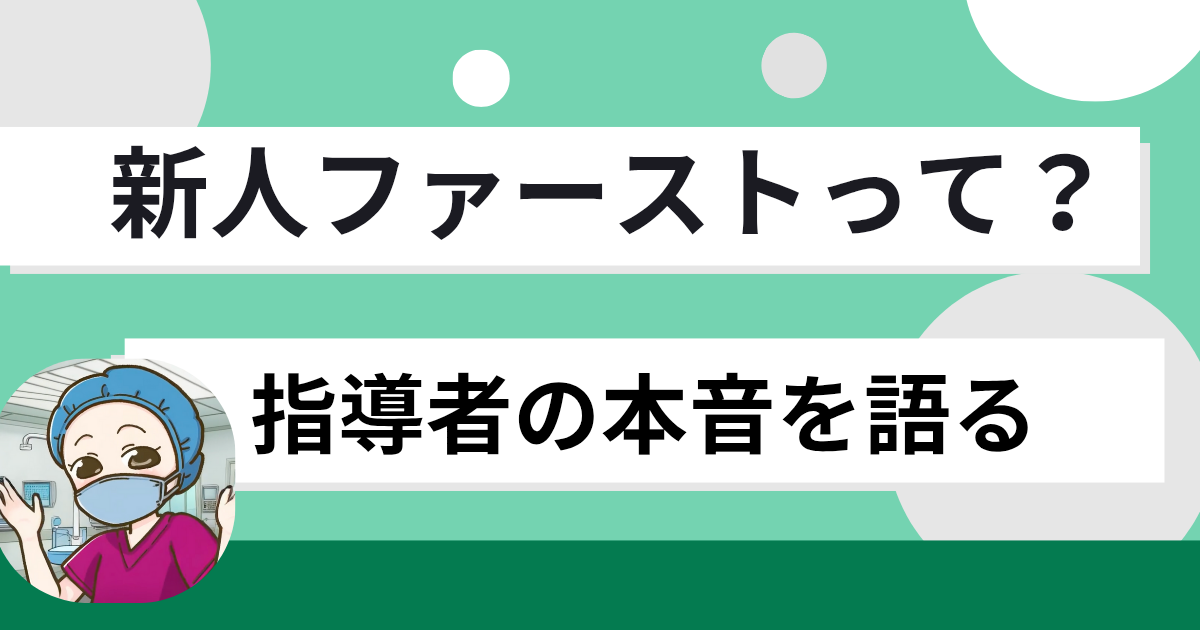

看護現場における新人指導は、常に悩みが尽きないテーマです。特に手術室という特殊な環境では、業務の正確さやスピードが求められ、新人看護師への指導と患者安全の両立が大きな課題となります。「新人ファーストで、何をしても大丈夫」といった風潮や、「勉強は不要」といった考え方が広がる一方で、それが本当に新人や患者にとって最善なのか、現場の指導者は疑問を抱いています。本記事では、現役10年目の手術室看護師として、新人指導のあり方を振り返り、具体的な課題と改善のヒントを考えていきます。

新人ファーストの風潮とその影響

「優しさ」が患者リスクにつながる?

新人が間違った行動をしても「いいよ、気にしないで」と受け入れる姿勢は、一見優しさに見えます。しかし誤った知識や技術を訂正しないままでは、患者の安全に直結するリスクを抱えることになります。新人指導は、相手を傷つけない配慮は必要ですが、伝えるべきことを曖昧にしてはいけません。「優しさ」と「甘やかし」を混同すると、インシデントやアクシデントにつながる危険性があります。

正しい伝え方を学ぶことの重要性

大切なのは「何を伝えるか」だけでなく「どう伝えるか」です。高圧的な言葉や人格否定につながる表現は避けつつも、正しい知識と安全な行動を新人に身につけてもらう必要があります。指導者自身が言葉選びを学び、相手の成長を促す声かけを工夫することが、結果的に新人のやる気を引き出す鍵となります。

勉強不要論と現場のリアル

自己学習を促せない現状

近年は「新人に勉強を強制してはいけない」という風潮が強まっています。上司や管理者から「自主学習は不要」と言われ、指導者が新人に「勉強してきてね」と声をかけただけでパワハラと受け取られるケースもあります。そのため、多くの指導者が「どう伝えればよいのか」と戸惑い、現場での教育が行き詰まることがあります。

勉強なしで身につくのか?

現実的には、現場だけで知識や技術を吸収することは困難です。新人自身が復習や参考書を使った学習をすることで、日々の業務理解が深まり、次に同じ場面に出会ったときのストレスも減ります。勉強しないことが優しさではなく、むしろ本人にとって負担を増やす結果になることも多いのです。

指導者が抱える葛藤と課題

自分の業務と新人指導の両立

指導者は通常業務をこなしながら新人指導に当たります。緊急手術や初めて担当する術式では、自分自身の余裕がなくなり、新人への指導が後回しになることもあります。新人からすれば「教えてもらえない」と感じても、実際には指導者も余裕を失っている場合が多いのです。お互いの立場を理解し合える環境が整えば、誤解も減り、建設的な関係が築けます。

人手不足が生む悪循環

多くの病院では人手不足が常態化しており、外回りや機械出しを担当しながら新人を指導する状況が続いています。本来であればマンツーマンで落ち着いた指導を行うべきですが、それができない現実があります。その結果、新人も指導者も「余裕がない」と感じやすく、職場の空気が悪くなる一因となっています。

新人指導に必要な視点

長期的な自立を見据える

新人期間を終えれば、看護師は一人で責任を持って動く必要があります。そのためには「勉強しなくていい」と言うよりも、将来を見据えて自立を支援する姿勢が大切です。短期的な安心よりも、長期的な成長を意識した指導が求められます。

新人を信じる姿勢

看護師を志し、現場に立っている時点で、新人には成長の意志があります。希望と異なる部署に配属されて苦しむ人もいますが、できることが増え、自信を持って対応できるようになったときに仕事の楽しさを感じるものです。指導者が「信じて見守る」姿勢を持つことで、新人も安心して挑戦できるようになります。

まとめ

新人指導は「甘やかし」でも「放任」でもなく、患者安全を守りつつ新人の自立を促すバランスが重要です。指導者は言葉選びやタイミングを工夫し、現場での限られた時間の中でも、新人にとって学びとなるフィードバックを心がけることが求められます。また、新人自身も自己学習を通じて成長の機会を広げる姿勢が必要です。

看護現場の忙しさや人手不足といった厳しい現実はありますが、指導者と新人が互いの立場を理解し合い、未来を見据えて支え合うことが、より良い職場環境と安全な看護を実現する鍵となります。

辞めたくなったら。後悔する前に☺️👆

⦅しんどい⦆を⦅楽しい⦆に

コメント